ステンレス容器メーカーであるMONOVATEでは、お客さまから「ステンレス製なのにすぐに錆びてしまった」とお問い合わせをいただくことがあります。

ステンレス鋼(Stainless steel)は、「Stain(錆び、腐食)」「less(より少ない)」「steel(鋼)」という英語の通り、非常に錆びにくい鉄の合金です。

鉄と比べればかなり錆びにくいのですが、まったく錆びないというわけではありません。

ここでは、ステンレスが錆びてしまう原因や、錆びを防ぐための方法についてご紹介します。

なぜステンレスは錆びにくいの?

ステンレスは錆びやすい鉄が含まれている合金であるにもかかわらず、なぜ錆びにくい特長を持つのでしょうか。

その秘密は、表面に自ら形成する不動態皮膜にあります。ここではステンレスが錆びにくい理由と、その構造的なメカニズムについて解説します。

空気に触れると、自己修復も可能なバリアを形成!

ステンレスは、錆びの原因となる鉄よりも先にクロムが空気中の酸素と結合(=酸化)し、数nmの非常に薄い不動態皮膜(保護皮膜)を形成して、全体を包み込みます。

不動態被膜は化学変化しにくく非常に強固なので、鉄が酸素と結合しようとする(=錆びる)のを防いでくれます。

不動態被膜は傷が付くなどして破れることがありますが、瞬時に自己修復できるため鉄が錆びる隙を与えません。

MONOVATE製品の標準材質であるSUS304材は、クロム18%+ニッケル8%+鉄でできています。SUS304は「18-8ステンレス」とも呼ばれていますが、18と8はこの成分のことを指しています。

ニッケルは、不動態被膜をより形成しやすくする働きをします。

SUS304より錆びにくいステンレスもあります

当社では、SUS304よりも不動態被膜が厚く耐食性に優れた、SUS316L製品のご提案も可能です。SUS316Lについては、錆びに強いステンレスのハイグレード素材SUS316Lをご存知ですか?にて詳しくご紹介しています。

錆びにくいはずなのに、錆びてしまった!その原因とは?

「ステンレスは錆びない」と思われがちですが、使用環境や取り扱いによっては錆びが発生することがあります。

特に食品・医薬品など衛生管理が求められる製造現場では、容器の錆びは品質や安全性に直結するため、注意が必要です。

ここでは、ステンレス容器が錆びてしまう代表的な原因について、具体例とともに分かりやすく解説します。

金属が触れていた

ステンレス容器の表面に鉄などの金属が付着したまま放置してしまうと、その金属が錆びることでステンレス容器自体も錆びてしまいます。この現象をもらい錆びといいます。

もらい錆びはステンレス鋼同士だけで起こるのではなく、ステンレス鋼以外の金属に接触していても起こります。

汚れや水分が付着していた

ステンレス鋼の表面に汚れや水分が残っていると、その部分に不動態皮膜を形成することができないため、錆びやすい状態となってしまいます。

塩分が付着していた

ステンレス鋼は、ほかの金属に比べ塩分に対する耐食性は優れていますが、表面に付着したまま放置すると錆びてしまいます。材質にもよりますが、一般的にステンレス容器は塩分の含まれる内容物の保存には向いていません。

当社では、ステンレス容器で海水(塩水)や醤油、味噌などを扱いたいお客さま向けのご提案も可能です。詳細はお問い合わせください。

酸、アルカリなどの薬品を入れた

酸やアルカリの種類によっては、ステンレスとの相性が悪く、錆びが発生します。また、薬品の濃度や温度によっても影響が変わってきます。

ステンレス鋼(SUS304、SUS316)の耐食性一覧表

ステンレス容器はどこが錆びやすい?

ここでは、設計・選定・メンテナンスの際に参考になる、ステンレス容器の中でも特に錆びやすい箇所について解説します。

水や汚れが溜まりやすいところ

容器の角・取っ手の裏・縁巻き部など、洗いにくく汚れの溜まるところや、水分の溜まりやすいところが錆びやすくなります。

傷が付いているところ

傷に入り込んだ汚れや水分で錆びが発生する場合があります。

金属製のもので傷付けた場合、もらい錆びの原因になります。

台や床と接しているところ

底面は、台や床などに接触するので傷が付きやすいところです。

置いた場所が汚れていると汚れが付着してしまい、錆びの原因になります。

水に濡れた状態で金属の上に放置すると、もらい錆びの原因になります。

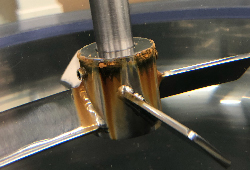

加工されているところ

曲げ加工されている箇所は水分や汚れが溜まりやすい場合があります。

溶接されている箇所は、表面の組成が変化して錆びやすくなっている場合があります。

ステンレス容器の錆び対策

ステンレス容器を長期間使用するためには、日々の取り扱いやメンテナンス方法が非常に重要です。

錆びにくい素材であっても、汚れの放置や不適切な洗浄・保管によっては錆びが発生してしまいます。

ここでは、ステンレス容器の錆びを防ぐために実践できる対策方法を、「使い方」「構造」「材質」などの観点からご紹介します。製造現場でのトラブル防止や品質維持のために、ぜひご活用ください。

汚れや塩分、水分が残らないようにする

使用後は速やかに洗浄にて汚れや塩分を落とします。

洗浄後は水気のある場所に放置せず、乾いたウエスで拭き上げてよく乾燥させます。

傷やもらい錆びに注意する

汚れや水が溜まるような深い傷を付けないように取り扱います。

洗浄時は金属製や硬いたわしを使わず、柔らかいスポンジやウエスを使うことをおすすめしています。

他の金属など錆びやすいものと長時間接することを避け、もらい錆びを防ぎます。

ステンレス容器を長持ちさせるカギは「洗い方」

汚れ・塩分・水分を残さず、かつ傷をつけないように洗浄する方法は、ステンレス容器を長持ちさせる洗浄方法とは?にて説明しています。

内容物に合った容器を使う

使用環境や内容物の種類によっては、容器の材質を変えることで錆びにくくなる場合があります。

SUS316L製容器を使う

SUS316LはSUS304よりも耐食性、耐孔食性、耐粒界腐食性に優れており、SUS304と比較すると海水などにも強くなっています。

SUS316Lについて詳しく見る

インコネル(ハステロイ)製容器を使う

ステンレスと相性の悪い薬品を取り扱う場合、当社ではインコネルで容器を製作することができます。

インコネルとは、ニッケルを主とした合金です。材質によってはクロムやモリブデン等が含まれており、硫酸や塩酸などの酸化性雰囲気において、ステンレスに比べて優れた耐食性を持っています。

インコネルタンク特注製作事例を見る

錆びやすいところを無くす

ステンレス容器の錆を防ぐためには、日常の取り扱いや洗浄だけでなく、容器自体の構造を見直すことも重要です。

錆の原因となる箇所を設計段階から減らすことで、より衛生的かつ長寿命な容器が実現できます。

ここでは、構造面から錆びを防ぐための具体的な製品や加工方法をご紹介します。

サニタリー容器

サニタリー容器は、縁巻き部や取っ手の隙間を溶接などで無くし、汚れや水が溜まらないサニタリー仕様の容器です。

このような構造の容器は錆び対策だけでなく、異物混入対策・コンタミネーション防止・洗浄工数の削減にも効果的です。

袴(はかま)

袴とは、板を巻いたスカートのようなものです。

容器下部に取り付け、底が床などに触れないようにかさ上げすることで、底面の錆び対策になります。

袴の付いていない容器には、オプション加工にて取り付けいたします。

電解研磨

電解研磨とは、ステンレスの表面を溶かして平滑化させる表面処理方法です。

汚れなどの不動態被膜の形成に影響のあるものが取り除かれ、より強固な不動態被膜が形成されます。

表面が滑らかになるので汚れが付きにくく、付いても落としやすくなります。

フッ素樹脂コーティング

フッ素樹脂コーティングとは、ステンレス容器の内面などにフッ素樹脂をコーティングさせる表面処理方法です。PFAやPTFEなどのフッ素樹脂は、ほとんどの薬品に侵されません。

接液部にコーティングすることで、ステンレスの表面に薬品が触れないため錆びを防ぐことができます。ただし内容物や目的に応じてフッ素樹脂の種類や膜厚を選定したり、ピンホールレスにする必要があります。

事例:腐食対策をしたステンレス製トレイ

問い合わせ先

使用環境や内容物に応じた最適な容器のご提案や、錆び対策に関するご相談を承っております。

「この現場ではどの材質が適している?」「錆を防げる方法はある?」など、お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい記事

コラムの更新情報など、お役立ち情報をメルマガで定期配信中!

購読無料で、配信は月2回程度です。気軽にご登録ください。